船場アートサイトプロジェクト Vol.06

第5章 東西南北、文化の交差する街

【船場エリア】

Study:大阪関西国際芸術祭 2025 第5章「東西南北、文化の交差する街」では、

大阪の大動脈でもある大阪メトロ御堂筋線と、万博会場のある夢洲から

大阪城や難波宮跡のある森ノ宮をつなぐ大阪メトロ中央線が交差す地点、船場エリアで、

1970年万博の前年に建てられ役目を終えようとしている「船場エクセルビル」を会場とします。

大阪城の城下町としても栄え、日本三大繊維問屋街でもあった船場は、

領事館など国際機関も多く、様々な意味で「東西南北」の文化が交差してきた街でもあり、

本芸術祭でも各会場を緩やかに結ぶ要として、

関西のアーティストを中心に展覧会を開催します。

「Re: Human ─ 新しい人間の条件」展

これからの人間とは何か。変わるもの、変わらないものとは何か。そして未来の私たちはどうあるべきか。

テクノロジーの急速な進化、グローバリズムの功罪、絶えず揺らぐ価値観の中で、生と社会を見つめ直し、新しい「人間らしさ」の可能性を探ります。

未来を夢見た過去と、過去を問い返す未来。——ふたつの大阪万博の間に広がる時間の海で、世代を超えたアーティストたちの映像、写真、彫刻、絵画、インスタレーションや芸術実践を通して、人間の本質をめぐる静かで鋭い問いかけの船旅へと誘います。

[キュレーター]岸本光大

[参加アーティスト]シュウゾウ・アヅチ・ガリバー/石原友明/金氏徹平/釜ヶ崎芸術大学/金サジ/川田知志/𠮷田桃子 ほか

会期:

2025年4月11日(金) 〜 8月24日(日)

※4月11日(金)・4月12日(土)は開幕特別オープン(ご招待・前売り券お持ちの方は入場可能)

時間:

13:00 〜 19:00(最終入場は閉館30分前)

月曜休館日(祝日の場合は翌火曜)

※7月21日(月)・7月22日(火)はオープン

会場:

船場エクセルビル(〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目2−11)

協賛:辰野株式会社

連携事業:船場アートサイトプロジェクト

公式WEBサイト:https://osaka-kansai.art/

※掲載情報は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※当会場への入場には、「Study:大阪関西国際芸術祭 2025」のチケットが必要です。

アーティスト

シュウゾウ・アヅチ・ガリバー

1947年滋賀県生まれ、東京都在住。64年にハプニング等の美術活動を始め、関西拠点の美術家集団〈The Play〉への参加や、フルクサスとの交流を経て、90年代以降は主にヨーロッパで活動を展開する。身体のスケールや構造、ヒトの生物学的基盤(DNAなど)の記号性や、あらゆる象形をめぐるパフォーマンス、立体作品、ドローイングを発表している。作品は一貫して存在や自己を問い、あらゆる既存の枠組みを超えた本質的な問題へと誘う。

近年の主な個展に「Shuzo Azuchi Gulliverʼs Cinematic Illumination」(ニューヨーク近代美術館、2020年)、「シュウゾウ・アヅチ・ガリバー EX-SIGN」(滋賀県立近代美術館、2010年)など。主なグループ展に「恵比寿映像祭 - 時間を想像する」(東京都写真美術館、2020年)、「On a bien accroché」(Maison Grégoire、ベルギー、2018年)、「1968年激動の時代の美術」(千葉市美術館、2018年)、「エクスパンデッド・シネマ再考」(東京都写真美術館、2017年)など。

𠮷田桃子

1989年兵庫県生まれ、千葉県在住。京都市立芸術大学大学院修士課程絵画専攻修了。欲望やフェティシズムを投影したパラレルワールドを空想する過程で、自らの肉体が次第に希薄になり、やがて消失する――その感覚を起点に絵画を制作する。現代のユースカルチャーを着想源に若者の肖像を描き、時にナショナリティーやジェンダー、リアルとバーチャル、2次元と3次元のあわいに漂う、曖昧で流動的な存在の気配を浮かび上がらす。

近年の主な個展に「(30p) Water soup」(ARTDYNE、東京、2024年)、「hemi hemi・Typin’, Set 4 “Waiting on your car.” 」(Ritsuki Fujisaki Gallery、東京、2024年)。主なグループ展に「ATAMI ART GRANT 2024 」(熱海市内、静岡)、「ALLOS and ERGON」(POOL SIDE GALLERY、金沢、2024年)など。

https://momokoyoshida.com/

https://www.instagram.com/_momokoyoshida_/

⾦⽒徹平

1978年京都府生まれ。京都市立芸術大学彫刻科准教授。既成の事物や事象またはイメージを収集し、再構築するコラージュ的⼿法を⽤いて作品を制作。彫刻、絵画、映像、写真、パフォーマンスなど表現形態は多岐にわたり、⼀貫して物質とイメージの関係を顕在化する造形システムの考案を探求。

個展「チェルフィッチュ×金氏徹平 消しゴム森」(⾦沢21世紀美術館、2020)、「⾦⽒徹平のメルカトル・メンブレン」(丸⻲市猪熊弦⼀郎現代美術館、2016)、「四⾓い液体、メタリックなメモリー」(京都芸術センター、2014)、「Towering Something」(ユーレンス現代美術センター、2013)、「溶け出す都市、空⽩の森」(横浜美術、2009)など国内外での展覧会のほか、舞台美術や装丁も多数。あうるスポットプロデュース「家電のように解り合えない」(2011) 、 KYOTO EXPERIMENT 2019 チェルフィッチュ×⾦⽒徹平、「消しゴム⼭」(2019)、チェルフィッチュ×⾦⽒徹平「消しゴム森」(⾦沢21世紀美術館、2020)での舞台美術をはじめ、⾃⾝の映像作品を舞台化した「tower (THEATER)」(ロームシアター京都サウスホール、Kyoto Experiment 2017)では演出も⼿掛ける。

川田知志

1987年大阪府生まれ、京都府在住。2013年京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻油画修了。大学でフレスコ画を学び、ホテルや市役所など様々な公共空間で制作、発表。都市近郊の均質化した景色をモチーフにしながら現代社会を記憶する壁画を目指し活動している。

近年の主な個展に「築土構木」(ザ・トライアングル、京都市京セラ美術館、京都、2024年)、「彼方からの手紙」(ARTCOURTGALLERY、大阪、2022年)、主なグループ展に「MOTアニュアル2024 こうふくのしま」(東京都現代美術館、東京、2024年)「ホモ・ファーベルの断片―人とものづくりの未来―」(愛知県陶磁美術館、2022年)など。

石原友明

1959年大阪府生まれ、京都府在住。80年代に、写真・絵画・彫刻・インスタレーションを融合した複合的な手法で注目を集め、ヴェネチア・ビエンナーレ の「アペルト88」展をはじめ、国内外で発表。制作行為を「ものを身体化すること、身体をイメージ化すること、イメージをもの化すること」を繰り返すプロセスと捉え、「からだの有限性を拡張する試み」として活動を展開する。セルフポートレートを含む多様な表現形式を駆使した作品群は、芸術や知覚にまつわる根源的な問題に迫る。

近年の主な個展に、 「SELFIES」(京都市立芸術大学、2024年)、 「サッケード残像」(MEM、東京、2024年) 、「鏡と穴-彫刻と写真の界面」(ギャラリーαM、東京、2017年)など。主なグループ展に 「MOTコレクション 被膜虚実」(東京都現代美術館、2023年)、「関西の80年代」(兵庫県立美術館、2022年)、「フォトグラフィック・ディスタンス」(栃木県立美術館、2021年)、「Japanorama 1970年以降の新しい日本のアート」(ポンピドゥ・センター・メッス、フランス、2018) 「起点としての80年代」(金沢21世紀美術館ほか、2018年)など。

展示会場

釜ヶ崎芸術大学

2012年より大阪市西成区釜ヶ崎にて開講。NPO法人こえとことばとこころの部屋(ココルーム)が運営する。釜ヶ崎の街を大学にみたて「学び合いたい人がいれば、そこが大学」として、地域のさまざまな施設を会場に、天文学、美学、合唱など、年間約80〜100講座を開催する。近年は釜ヶ崎に暮らす人たちの高齢化により、記憶や記録に注力しながら「であいと表現の場」として活動する。近隣の高校や中学校への出張講座や大阪大学との協働講座も実施。

2019年、ペシャワール会で井戸を掘ってきた蓮岡氏の協力を得て、釜ヶ崎の元日雇い労働者に教わりながら、こどもや旅人、難民など700人とスコップで井戸を掘った。JR・南海電車の新今宮駅前のあいりん労働福祉センターの建て替えに伴い、この場所に、「釜ヶ崎アーツセンター」を妄想している。

展覧会・公演など:ヨコハマトリエンナーレ2014、アーツ前橋「表現の森」(2016)、鳥の演劇祭(2016)、大岡信ことば館「釜芸がやって来た!」(2017)、るんびにい美術館「えぇ街やで。ここは〜釜ヶ崎芸術大学の日々」(2018)、さいたま国際芸術祭(2019)、大阪関西国際芸術祭(2022)など。

金サジ

1981年京都府生まれ、京都府在住。コリアンディアスポラとしての身体的・精神的なアイデンティティの揺らぎを出発点に活動を続ける。演出写真の技法を用い、自身の創作物語を作品として表現する。写真家として活動する傍ら、韓国舞踊家・金一志(きむ いるち)のもとで韓国伝統芸能を学ぶ。ディアスポラ(離散・移民コミュニティ)に代々継承される歴史や民族精神のトラウマに向き合い、そこから生まれる新たな可能性を探求している。

近年の主な発表に「やんばるアートフェスティバル2023-24」(大宜味村喜如嘉保育所、沖縄) 「世界水泳選手権2023福岡大会記念展 水のアジア」(福岡アジア美術館)、パフォーマンス「よんほんあしのうた、にほんあしのダンス」(UrBANGUILD、京都、2022年)「山に歩む舟」(PURPLE、京都、2020年)「白の虹 アルの炎 」(THEATRE E9 KYOTO、京都、2020年)など。

and more!

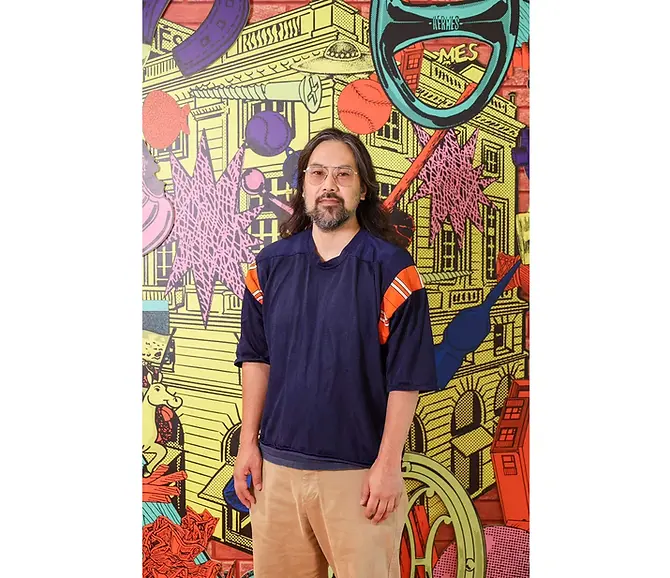

キュレーター

岸本光大

1988年大阪府生まれ。京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。アートプロジェクトのコーディネーター、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAのキュレーターを経て現職。

芸術作品を「生」と不可分なふるまいの痕跡として捉え、自身の作品制作と展覧会企画運営の両面から得た視点や経験を基盤に、現代美術のキュレーションを行う。近年の企画展に、イザドラ・ネヴェス・マルケス展、石原友明展「SELFIES」、「Slow Culture」シリーズなど。

Study:大阪関西国際芸術祭 2025

公式WEBサイト:https://osaka-kansai.art

Study:大阪関西国際芸術祭は、「アート×ヒト×社会の関係をStudyする芸術祭」です。「ソーシャルインパクト」をテーマに掲げ、文化芸術による経済活性化や社会課題の可視化を目指しています。私たちは、大阪・関西万博を見据え、2022年より大阪を舞台に過去3回にわたり検証を重ねてきました。

ついに2025年、大阪・関西万博と同時に開催します。会場は、大阪・関西万博会場(夢洲)をはじめ、安藤忠雄設計の大阪文化館・天保山、黒川紀章設計の大阪府立国際会議場(中之島)、西成・船場地区など、大阪・関西の象徴的な場所で展開します。

158カ国が参加し2,820万人の来場者が見込まれるこの機会に、関西発の文化芸術を世界に向けて発信するとともに、ドイツ、韓国、EU(欧州連合)などの機関と連携したアートプロジェクトを通じて、グローバル規模で新たな対話と発見の場を創出します。

【開催期間】

2025年4月11日(金)~10月13日(月)

※フルオープン(万博会場含む)は、2025年4月13日(日)に開幕します。

※本芸術祭のチケットでは、大阪・関西万博に入場できませんのでご注意ください。

【会場】

大阪・関西万博会場内 / 大阪文化館・天保山(旧サントリーミュージアム)・ベイエリア / 中之島エリア(大阪府立国際会議場) / 船場エリア / 西成エリア / 大阪キタエリア / 万博記念公園 / 松原市 (2025年2月時点)

【主催】

総合プロデューサー:鈴木大輔(株式会社アートローグ 代表取締役CEO)

【パートナーシティ】

松原市

【協力・後援】

[国内]

大阪商工会議所 / 一般社団法人関西経済同友会 / 公益社団法人 関西経済連合会 / 公益財団法人 大阪観光局 / 大阪市此花区役所 / 大阪市西成区役所 / 大阪市港区役所 / 公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 / 公益財団法人 関西・大阪21世紀協会 / 2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合 / 一般社団法人大阪外食産業協会 / 辰野株式会社 / JR西日本グループ / LINEヤフー株式会社 / IRISデータラボ株式会社(Atouch) 他

[海外]<連携国・団体数:17>

駐日欧州連合代表部 (EEAS) / 駐日ベルギー大使館 / 在大阪イタリア総領事館 / 駐大阪韓国文化院 / ブリティッシュ・カウンシル / 在大阪・神戸米国総領事館 / 在大阪オーストラリア総領事館 / 在日スイス大使館 / 在日フランス大使館 / アンスティチュ・フランセ / ドイツ連邦共和国総領事館* (*Reshaped Reality(仮)展のみの後援) / 在日メキシコ大使館 / セルビア共和国大使館 / 台北駐大阪経済文化弁事処 / 関西領事団 / 2025年大阪・関西万博 ノルディック・サークル / 2025年大阪・関西万博 オランダパビリオン / 2025年大阪・関西万博 モナコパビリオン

※プログラムや詳細は変更になる可能性があります。

CONTACT US

船場アートサイトプロジェクト

・辰野株式会社

・株式会社アートローグ

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目2−11 船場エクセルビル 7階

船場アートサイトプロジェクト Vol.05

Study:大阪関西国際芸術祭 vol.3のメイン会場のひとつである船場エクセルビルにて、ストリートとアートの関係を再考し、危機の時代におけるストリートを模索する展覧会『STREET 3.0:ストリートはどこにあるのか』を開催します。